“滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄” 明代状元杨慎一句感慨,道尽了历史长河中万物更迭的铁律。

在陶瓷行业的商业世界里,网红品牌恰似转瞬即逝的浪花,借势流量的红利掀起短暂的波澜;而长期品牌则是深植河床的磐石,在周期轮回中愈发坚韧。

每一朵浪花都有过进化为磐石的梦想,但多数“爆红”的网红品牌仅仅像流星一样,在当代陶瓷几十年的发展历程中转瞬即逝。

作为从业者和观察者,笔者希望从概念界定出发,剖析网红品牌蜕变为长期品牌的三点障碍,为行业一些有转型需求的品牌提供借鉴,也供行业更多有识之士作为茶余饭后的谈资。

一、定义:网红品牌与长期品牌的本质差异

根据笔者的认知,将两个概念做了如下定义:网红品牌是依托互联网社交生态,以 “短平快” 传播模式构建认知的新兴品牌;长期品牌是通过持续价值输出,在消费者心智中建立不可替代定位的品牌。两者的区别用表格呈现如下:

序号——维度——网红品牌——长期品牌

1——成长逻辑流量驱动型(爆发式增长)——价值驱动型(渐进式沉淀)

2——品牌内核——话题性>功能性,流量催生的 “即时性符号”,本质是“利己”——功能性>话题性,价值沉淀的 “时间复利者”,本质是“利他”

3——用户关系——依赖随机流量建立关系,低品牌粘性——通过较稳定的渠道网络建立和维系关系,高品牌粘性

4——竞争壁垒——传播效率,壁垒较低,抗风险能力较弱——制造/技术/文化/渠道复合壁垒,壁垒高,抗风险能力更高

5——生命周期——往往呈现大起大落的抛物线轨迹+追求10年以上的持续增长曲线

综上,网红品牌与长期品牌之间有着巨大鸿沟,只有打破关于品牌的认知偏狭,建立构建长期品牌的系统理念,才有可能避免昙花一现、转瞬即逝的命运。

二、障碍1:系统性品牌运营理念的缺失

流量迷信下的价值空心化

(1)流量迷信之流量“寄生”与价值缺失

相信各行各业的从业者,都曾经有过或看到过类似的感叹“审美流行是个轮回的怪圈,当下的潮流竟然是以前玩过的”。随着短视频营销的快速崛起,一些网红品牌敏感地抓住了互联网的消费特性和审美潮流(如釉面工艺、坯体白度、国潮风格等)迅速蹿红,却忽视了行业和品类特性,无视品牌核心价值的挖掘、建设和沉淀(产品的核心功能与性能的挖掘与推广,行业里有2个非常典型的践行定位理论且实践较为成功的案例),最终被流量反噬,随着流量算法、消费热点等因素变迁,迅速退烧(比如希望通过一个网红、一场活动或者一次热点事件就一劳永逸,最终难以为继)。

在信息爆炸的当下,互联网用户平均每天接触的品牌信息超300条,热点事件的平均生命周期已从2015年的7.2天缩短至2023年的2.8天。这种 “注意力碎片化”的底层逻辑,恰好击中了网红品牌的致命弱点:它们依赖热度而生,却在热度消散时尽显价值真空,本质是陷入了“流量—热度—销量”的单向线性思维,而忽视了品牌建设的本质是“反熵增”的价值积累过程。

(2)流量迷信之“信息茧房”与“认知盲区”

新媒体用户面对庞大的信息量, 需要过滤筛选, 关注想要了解的领域和话题, 屏蔽掉不喜欢或觉得不重要的信息,使信息尽量满足自己的期望。这也意味着用户将自身禁锢于由个人喜好和先入为主所主导的信息牢笼里,这就是“信息茧房”。

流量迷信更严重的问题是,当品牌决策者被算法编织的 “信息茧房” 包围,其战略判断往往陷入 “数据回音壁” 陷阱:平台定向推送的品牌数据、用户信息经过算法过滤,形成 “自我强化” 的信息闭环。比如,某品牌的决策者在个人手机上刷到的全是自己品牌的信息,便误以为自己的品牌已经“风头无两”,从而在政策制定、客户博弈、终端管控等方面强势收紧。

信息茧房蒙蔽了品牌的真实认知度,这种认知偏差在当下的行业中是确实存在的,且在瓷砖行业的这种低频消费场景中尤为致命:不管是开发合作伙伴、还是寻找装修业主,从了解品牌到最终决策的周期很长,而网红品牌决策者仅依赖短期流量数据,甚至依赖“网络泡泡”中的失真信息,忽略了 “品牌回忆度”“推荐意愿度” 等长期心智指标,容易导致决策者对自身品牌的认知度和影响力严重高估,做出错误战略部署。

(3)流量迷信的终结,是品牌觉醒的开始

在瓷砖行业的流量狂欢中,那些沉迷于“定向推送”“数据游戏”“顾影自怜”的网红品牌,是对 “短期投机” 的路径依赖,对 “长期价值” 的认知缺位。品牌真正的破局之道,在于回归商业本质——流量只是连接用户的工具,"流量投放≠品牌建设",唯有产品力、品牌力、服务力构成的 “价值三角”,才能在消费者心智中构建起不可替代的护城河。当网红品牌学会分辨 “流量泡沫” 与 “流量价值”,才有可能真正走上从 “网红” 到 “长红” 的蜕变之路。

2. 碎片化传播导致品牌形象模糊

瓷砖行业诸如“耐磨”“防滑”“抗菌”“抗污”“负离子”等功能聚焦、“大理石瓷砖”“仿古砖”“质感砖”“景观砖”“生态砖”“瓷抛砖”等品类聚焦的案例层出不穷,但从较为成功的案例去追溯品牌成长逻辑,可以发现,长期品牌的成功往往遵循“价值聚焦”(特性细分)—“认知渗透”(顺应心智)—“心智固化”(长期一致)的递进逻辑。

而网红品牌往往背道而驰。比如:一个品牌在抖音宣传"高品质"、在小红书主打"高颜值"、在终端推广"高性价比",又或者一个品牌这个月在自媒体上宣传“规格差异化”,下个月宣传的主题就切换成“品质卓越”,过不多久又换成“抗污耐磨”,目标人群对品牌的认知就会呈现明显的分裂状态。

我们回看某大理石瓷砖品牌的成长史,10余年如一日的推广“大理石替代方案”,就算“岩板热”也没能动摇他的品牌信仰,一如既往的坚持“大理石瓷砖”的核心定位,最终在消费者心智中形成“大理石瓷砖=某品牌”的强关联;而专注“超耐磨瓷砖”的某品牌,持续通过“专利技术升级”“耐磨系数提升”“磨砖大赛”等做法,持续强化其品牌“超耐磨”的特性,在建陶行业的缩量竞争时代,脱颖而出,快速跻身一线品牌之列。这种“单点突破”+“长期饱和攻击”的策略,本质是对定位理论中“一致性传播”原则的践行。

网红品牌的常见做法则是频繁切换定位:春季陶博会宣传一个卖点,秋季陶博会换一个噱头,新品上市再炒一个概念,半年不到换几次slogan。这种 “多动症” 式营销导致消费者记忆混乱——据相关数据,仅12%的用户能描述某网红瓷砖品牌的核心卖点,而长期品牌的这一数据为 68%。

网红品牌的传播碎片化,本质是对“品牌资产复利效应”的漠视,是对“品牌认知账户”的透支,频繁更换定位相当于不断擦除消费者心智中的记忆画板,结果就是导致品牌形象模糊。当行业进入缩量竞争阶段,这种“无主题变奏”的传播策略,终将在消费者“选择困难”中被淘汰,毕竟,极少人愿意为一个“什么都有,但什么都不专”的品牌买单。

3. 流量泡沫掩盖的品牌资产荒

品牌是消费者对产品或服务的主观认知与情感联想,其存在于消费者心智之中,但品牌资产却可以用一些可量化的客观指标去积累和沉淀。

根据经典的品牌资产理论,品牌护城河由“品牌认知系统”“技术专利池”“用户资产库”等核心要素构成。纵观陶瓷行业的品牌,以头部品牌为例:一以贯之的文化IP;众多有影响力的经典用户案例;动辄近千项专利(近百或数百项发明专利);超过1000个的实景案例库;约4%的研发费用投入等等,都是品牌资产的可量化指标。

网红品牌的狂欢,今天蹭一个网上热点(流行色、苹果香),明天追一下行业潮流(白坯、超平釉),后天再捅一下同行的弱点(底坯黑、水波纹严重),打一枪换一个地方的做法,或许可以换来短暂的流量,本质却是对“品牌资产信用卡”的透支。随着行业从存量市场转入缩量市场,缺乏技术专利、符号系统、用户资产的品牌,终将陷入“无依无靠”的境地。沉迷于流量泡沫的品牌决策者或许应该清醒:真正的品牌资产,从来不是算法的虚假繁荣,而是在实验室、调研室和渠道终端,日复一日积累的“看不见的竞争力”。

二、障碍2:决策者的战略短视

品牌战略可以概括为“持续一致的价值承诺”,而网红品牌的决策者往往陷入“机会主义”陷阱。这种短视不仅源于对商业规律的认知偏差,更暴露了对品牌资产积累的严重误解,扫描瓷砖行业的网红品牌,不难发现以下三大典型病症:

1.战略定力缺失:产销平衡压力下的“钟摆式决策”

产能严重过剩已经是陶瓷行业的共识,也成为多数企业的生存魔咒。缩量竞争、消费降级成为行业常态,在这样的市场环境下,网红品牌决策者更容易患上“数据焦虑症”,在销量与利润的矛盾中陷入“救火式决策”的循环:

产能承压期的无底线妥协:大产能窑炉的投产虽降低单位生产成本,但巨大的产能对渠道消化能力是莫大的考验,一旦渠道无法支撑起巨大的产能,爆仓、产品减值等问题接踵而至。

以日产5万方的宽体窑炉为例,2条产线月产能达300万方,按均价20元/方计算,月出货需达6000万元才能实现产销平衡,然而目前能做到这个量级的网红品牌凤毛麟角。一旦产能过剩,网红品牌就不可避免的在各个环节降低标准,包括但不限于降低产品品质、降低招商门槛、降价售价等,从而引发诸如“市场口碑下滑、渠道质量下滑、经销商信心不足”等一系列问题,这种“为产能而销量”的妥协,本质是生产规模与市场能力的错配。

而长期品牌多坚持“产能与渠道同步扩张”的战略:如某头部品牌每新建一条大窑炉,同步配套300家新增门店或工程战略协议,将产销失衡风险控制在5%以内。

利润承压期的“盲目溢价幻想”:当“无底线妥协”带来的一系列问题导致企业陷入亏损状态时,网红品牌的决策者又容易转向“伪高端化”,希望通过产品微创新(新工艺、新花色、新规格、新模具)、品牌公关(制造话题、营销事件)等做法快速实现品牌溢价。比如有的品牌推出所谓的“高端定制款”或者“设计师联名款”,虽然提高了售价,却因缺乏核心支撑,无法实现提振销量的目的。

反观3年前,笔者所在的企业实施“岩板高端化”战略,依托“超薄”“结晶干粒”“对位通体”等高端产品支撑,实施“高尔夫球、足球等高端体育营销”,联动“品牌视觉升级”“设计师渠道拓展”等做法,在岩板行业陷入价格极度内卷的寒冬,实现了极高的品牌溢价(稳坐国产岩板价格的第一梯队)。

这种“销量-利润-销量”的钟摆式决策,在缩量的市场环境中无疑陷入了一个恶性循环之中——短期销量增长以透支品牌信用为代价,虚假溢价又暴露产品力空心化。据业内的说法,网红品牌的价格调整周期约为3个月,而长期品牌价格体系稳定期长达2-3年,甚至更长时间。

站在一个长周期来审视企业的发展模型,因战略短视导致的资源浪费占其总投入的37%,而长期品牌这一数据仅为8%。3年前,某网红岩板品牌为打造一个长期品牌,传闻斥资数千万进行各种推广(推广费用占品类营收超30%),一年后因成效不明显而改换方向,导致品牌资产积累中断,造成巨量的资源浪费,而某大理石瓷砖品牌用10余年的时间,不遗余力的打造该品类开创者的认知,将该品类心智占有率提升至68%。

2.规律认知偏差:迷之自信的“战略自大症”患者

对行业规律的“颠覆性妄想”:比如,某网红品牌创始人在如日中天的时候宣称:传统品牌30年积累,我们用3年时间就能颠覆,然而,随着互联网红利见顶,线上流量成本急剧上涨,这个网红品牌早就陷入进退维谷的境地。

对品牌纪律的“轻蔑式忽视”:尽管目睹头部品牌“固定比例投入”的品牌纪律——比如,某上市公司品牌连续15年将约5%营收投入品牌建设;另一上市公司品牌坚持20年研发投入≥3%,网红品牌决策者更愿意低估品牌建设的 “时间成本”,反而嘲笑长期品牌 “傻笨慢”。

网红品牌通常没有“年度预算”的管理理念,秉承“灵活投入”原则,营销投入呈现“脉冲式波动”:比如Q3因为某个idea投入10%,Q4因为销量没起色快速将至1%;或者突然受到竞品刺激,临时投入一笔大额费用用于应对竞争,在宣发效果不及预期后又严控费用,导致品牌传播断断续续,难以建立起消费者对品牌稳定性的信任。

3.行业零和博弈:背离商业伦理的短暂狂欢

在商业竞争中,“技术共享与生态共建”的长期价值与“零和博弈”的短期破坏性形成鲜明对比。众所周知,特斯拉通过技术开源推动了电动车行业的跃迁,而某些瓷砖网红品牌“抹黑竞品”和“价格屠刀”的竞争行为却在透支行业公地。

比如,某网红品牌为了快速出圈,习惯采用“对比营销”的方式攻击竞品,比如为了展示自身的产品优势,不惜抹黑竞品,将一些符合国标的竞品描述的颇为不堪;为了攻击头部品牌,明确的说头部品牌的价格贵在“广告费”上,消费者选头部品牌就是在交智商税。

网红品牌的零和博弈,本质是对“行业公地”的掠夺性开发,当个体为私利过度消耗公共资源(如消费者信任、产业利润),最终将导致全体受损。沉迷于零和博弈的网红品牌决策者或许未曾意识到:破坏行业生态的代价,最终会反噬自身,这种短期投机行为对行业生态造成长期伤害:第三方机构监测显示,2023 年瓷砖行业负面舆情中,68%源自网红品牌的竞品攻击,较2020年增长400%。与之相反,长期品牌遵循“价值竞争”原则:某头部品牌通过发布《瓷砖性能白皮书》客观呈现行业标准,2023 年其“防滑性能优于国标 30%”的技术声明获得 82% 消费者信任,而非通过贬低竞品获取关注。

短期投机对“行业公地”进行掠夺的行为,非但无法让网红品牌成长为长期品牌,甚至会让长期品牌面临更为恶劣的生存环境,损人而不利己。

四、障碍3:旧理念与新环境的“代际冲突”

企业需随着“市场—渠道—组织”三重环境变迁动态调整战略。但一些网红品牌的决策者容易陷入“成功惯性陷阱”,忽略了过往成功是享受了时代红利的原因,在三个维度存在旧理念与新环境的认知错配:

1. 理念滞后:供需逆转下的“刻舟求剑”

当瓷砖行业供需比从2005年的0.8:1(供不应求)逆转至2023年的1.86:1(供给过剩约46%,严重供过于求),一些网红品牌仍沿用“产品导向”思维,坚持“我有几十年的终端经验,我看好就有市场”,既没有进行系统的市场调研,也没有借用权威数据作为参考依据,更多的凭借决策者的过往经验与拍脑袋,由此引发的悲剧性结果又极易分摊到职业经理人和渠道合作伙伴头上,引发“渠道矛盾”“团队涣散”等更多的次生灾难;与之相反,某头部品牌通过10万份用户调研,针对老龄化社会开发“防滑系数0.85”的适老瓷砖,2023年该品类营收占比达22%,印证了“用户认知决定产品价值”的新逻辑,真正践行了“以用户为中心”的品牌理念。

网红品牌关于产品品牌的理念冲突,本质是“工业时代思维“与“用户主权时代“的底层矛盾,在市场严重供过于求的当下,网红品牌必须学会从“企业定义价值”到“用户共创价值”。

行业协会曾经做过调研:网红品牌产品开发周期平均 45 天(依赖创始人审美);长期品牌产品开发周期平均180 天(依赖严谨的产品开发体系),由此得到的用户需求匹配度:网红品牌为37% ,长期品牌为82%。

2. 渠道错位:缩量竞争下的“厂商关系重构”

随着线下渠道客流从2019年的70%占比降至2023年的45%,线下渠道面临的生存处境非常尴尬,客流不足和成本高企成为压在终端头上的两座大山。一些网红品牌对线下渠道的困境视若无睹,仍在用传统的“压迫式”管理方式,往合作伙伴身上继续施压:比如,一边提倡厂家“零库存”降低成本,一边沉迷于让经销商大量压货,导致经销商资金周转率严重下滑,更有甚者,通过变相涨价、降低品质、拒绝售后、不兑现销售政策等做法,致使经销商无奈反水。反观头部品牌一些积极的做法,为适应渠道权力转移的变化,努力构建“赋能型厂商关系”:多个头部品牌积极为经销商提供“数字化门店系统”,通过客流分析、设计方案库提升终端转化率,帮助经销商提升单店营收,提升经销商群体的市场存活率。

两者渠道模式对比:

维度——网红品牌(压迫式)——长期品牌(赋能式)——关键差异

渠道策略——压货返利——数据共享、培训支持等——零和博弈vs共生共赢

终端赋能——无——提供便捷设计工具、安装服务标准——交易关系vs价值共同体

3.组织僵化:系统竞争下的“管理滞后”

伴随着行业的逐渐成熟,品牌间的竞争也从“单一维度”转向“品牌+产品+渠道+制造+服务+组织+供应链”的系统竞争,品牌管理方式也从粗放式转向精细化。而一些网红品牌却固守“创始人独裁模式”,“一人思考,一人决策”的个人英雄主义的管理方式放在“供不应求”的时代也许适用,“有魄力+快决策”的做法可以在混沌初开的市场中凭效率取胜,但在系统竞争的市场环境下,独裁管理不但会加剧了前文提到的战略碎片化(因为独裁者的精力是有限的,不可能做到面面俱到,“想一出是一出”的做法最终导致战略不成体系)的问题,更会导致组织的稳定性受到非常大的挑战(术业有专攻,决策者不可能在每个模块都胜过各模块的管理人员,习惯性外行指导内行很容易引发人员流动等次生结果),从而导致了多数网红品牌的发展后劲不足。

数据显示,头部品牌的专业管理团队中,营销、制造、研发、供应链总监平均从业经验超15年,而网红品牌过半的核心岗位由创始人亲友担任,导致战略执行偏差率达65%。

当瓷砖行业进入“用户主权+缩量竞争+系统协同”的新周期,网红品牌的旧理念如同“Windows 98系统”,无法运行“数字化营销”“精细化运营”等新程序。那些沉迷于“厂家视角”“压货模式”“独裁决策”的品牌,终将在环境变迁中被淘汰。反观长期品牌,从“用户需求驱动研发”到“渠道共生体系”,无不在证明:企业的竞争壁垒,本质是理念迭代速度与环境变化速度的差值。唯有放弃“经验依赖”,才能保持“理念版本”的持续更新。

五、破局之道:从流量狂欢到价值沉淀

网红品牌向长期品牌转型的本质是从“流量寄生型”向“价值共生型”的转型。结合瓷砖行业变革趋势,破局路径需聚焦两个价值重构:

1. 价值铁三角重构:从“单点爆破”到“系统价值”构建。

网红品牌需打破“流量=价值”的线性价值思维,构建“技术+美学+服务”三维价值体系:

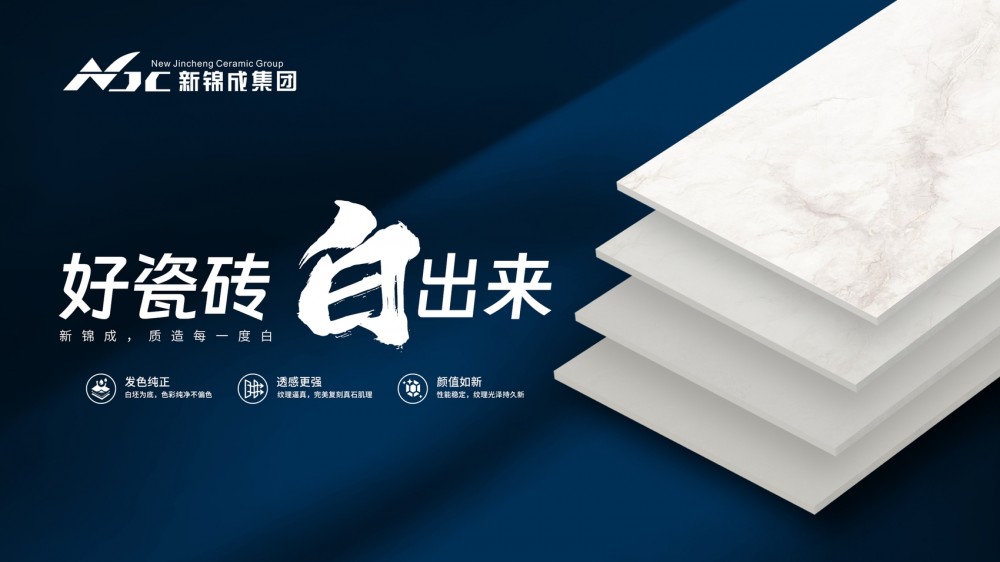

产品技术层:建立“硬核技术护城河”,某大理石瓷砖品牌十余年如一日研发“大理石逼真度”技术,通过数十项专利实现纹理还原度98%、耐酸碱等级 5 级(最高级),即使面临产能严重过剩、消费降级等残酷的市场现状,仍保持着>35%毛利率,是网红品牌的数倍,其中专利技术对产品溢价的贡献率超 40%。

空间美学层:打造“场景解决方案能力”,某头部瓷砖品牌针对精装房市场推出“厨卫空间系统”,将防滑砖、抗菌砖与橱柜设计、水电布局结合,客单价从单品销售的2万元提升至系统方案的8万元,2023年该业务营收增长28%。

交付服务层:构建“全周期服务壁垒”,某头部品牌的“数字化交付系统”实现从量房设计(VR建模误差≤2mm)到铺贴监理(12道工艺标准)的全流程管控,用户投诉率大大降低了,售后服务成本也有效降低了,2024年“瓷砖+铺贴”套餐复购率达18%。

2. 生态思维重塑:从“零和博弈”到“价值共生”

在产能严重过剩的新环境下,网红品牌不能埋着头进行“红海厮杀”,而是要积极构建三层共生体系:

行业层:共建“技术共同体”。比如,某行业头部品牌联合20家企业成立“陶瓷薄板技术联盟”,开放3mm超薄岩板制备技术,带动清远产区研发投入增长15%,共同制定《薄型陶瓷砖 (板)》国际标准,使中国陶瓷在高端工程市场的话语权得以快速提升。这种“技术开源“策略看似分享成果,实则通过标准输出巩固了生态主导权。

厂商层:构建“赋能型合作”。比如,某行业头部品牌推行“阳光供应链计划”,与50家核心供应商建立联合研发中心(如与道氏技术共建釉料实验室),共享300 +项专利技术,使供应链稳定性达95%,原材料成本降低12%。

用户层:践行“共创式创新”。某行业头部品牌的“用户共创计划”邀请1000名装修业主参与产品测试,由此推出的“宠物友好型瓷砖”(抗抓痕等级达10级)就是用户反馈的成果,该产品上市3个月便占据宠物家庭装修市场40% 份额。这种“用户即研发者“的模式,使需求匹配度从网红品牌的 37% 提升至 82%。

瓷砖行业的变迁史印证:行业发展初期,在供不应求的竞争环境中,靠制造能力就能突围;当产品不再稀缺的时候,用户在哪里能便捷的买到产品?渠道布局成了竞争致胜的关键因素;随着互联网经济的爆发,靠流量营销破圈成了一些品牌崛起的法宝,而到了2025年的今天,唯有“价值沉淀”才能构筑品牌的“时间护城河”。网红品牌的破局,本质是从“流量投机者“到“价值工程师“的身份重构——不再沉迷于声量泡沫,更要关注技术研发、用户需求等核心价值,共建“长周期”的生态。

当行业进入“系统竞争”新周期,那些能将“产品技术做成硬通货,用户资产做成蓄水池,生态协同做成护城河”的品牌,终将在流量退潮后,显露真正的“品牌水位”。正如某头部品牌董事长说的:“瓷砖是铺在地上的艺术,更是刻在心里的信任 —— 前者靠流量催生,后者需用价值浇筑。”这,才是网红品牌向长期品牌跃迁的终极答案。

免责声明:本平台仅供信息发布交流之途,请谨慎判断信息真伪。如遇虚假诈骗信息,请立即举报

举报